マンハッタンの昼下がり。わたしは、57丁目と七番街の大通りが交わる角に建つ「カフェ・ヨーロッパ」で、石岡瑛子さんが来るのを待っていた。

快速「A」トレインにダウンタウンから乗って北上し、セントラルパークの左下角に位置するコロンバス・サークル駅で降りた。マンハッタン島を斜めに貫くブロードウェイを2ブロックくだってから左折し、57丁目の通りを東へちょっと歩くと、約束の時間よりも30分ほど早めに到着していた。

わたしは、窓の向こうにカーネギーホールが見える席に座って、黒いユニフォームのギャルソンにラテを頼んだ。ここは、交差点を挟んでカーネギーホールの斜め向かいにあり、公演を観に来た人々が立ち寄る店だ。その名のとおり、ヨーロッパのどこかの都市からそのまま持ってきたような雰囲気。石岡さんはカーネギーホールの並びの超高層マンションに住んでいる聞いていた。自宅から歩いてすぐの、彼女に指定された場所だ。

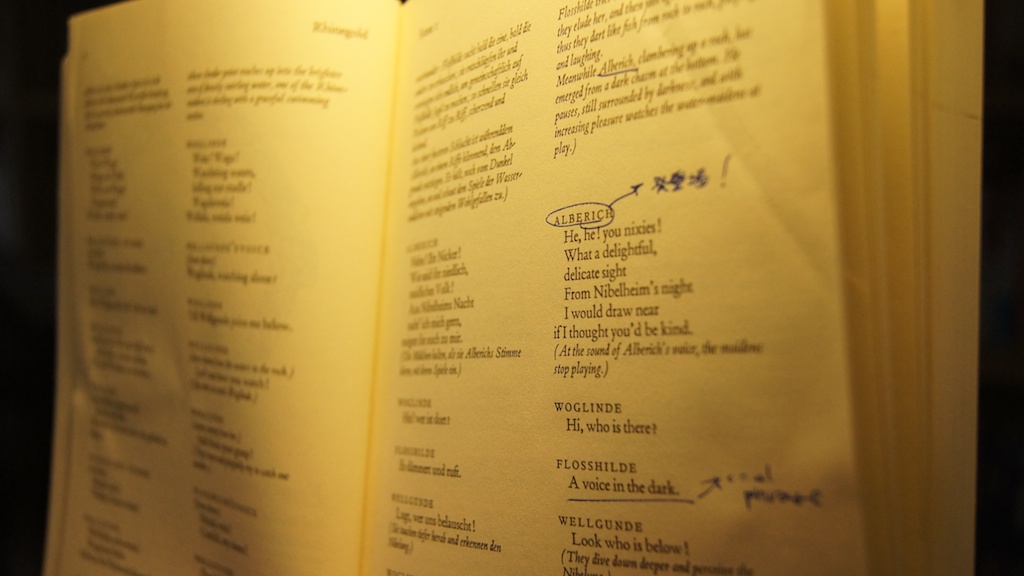

石岡さんとすぐに仕事の話ができるように、昨夜の電話の後に走って買いに行ったオレンジ色の表紙のオペラ脚本をカバンから取り出して、マグカップを片手に読み始めた。この面接的なものの後にテストの仕事を頼むと言われていたし、もちろん彼女を感心させたいという思いもあった。

アメリカ人の美大生なら「勉強してきました!」と露骨にアピールするところだろうが、相手は国際的なデザイナーとは言っても日本人だし、なんだか照れくさくもあり、約束の5分前になってから、本はテーブルに置いて表紙は伏せ、題名が書かれた背表紙は、石岡さんがもう少ししたら座るであろう席からは見えない方を向けた。

指定の時間から10分ほど過ぎた頃、カフェの入り口に、はじめてのときと同じ全身黒ずくめの小柄なおばさんの姿の見えた。キョロキョロとカフェを見回し探している。前回の登場とはうって変わり、サングラスもかけておらず、服装こそ黒ではあるもののカジュアルな出で立ちで、小脇にノートバッドを抱えている。自宅からひょっこり出てきたという雰囲気。

わたしは、あわてて立ち上がり、彼女の方に手を上げた。石岡さんは、ギャルソンに「連れと一緒」と英語で一言うと、満面の笑顔で私のテーブルに一直線にスタスタと向かってきた。この前の大迫力の登場とはえらい違いだ。

「すみませんね、ちょっと待たせちゃったわね。」

彼女は楽しそうな声でそう言うと、自分のイスに座り、たしか紅茶を頼んだように記憶している。注文を取りに来たギャルソン氏と冗談を言い合って、キャッキャ、キャッキャと笑っている。わたしは、ちょっと拍子抜けした。

とは言っても、今日は面接なのである。テスト仕事を出して、それから手伝ってもらうかどうかを決めると、この人は言っているわけだから、まだ油断ならない。

石岡さんは、まず、今の仕事のスタイルから話しはじめた。

彼女は、たくさんのスタッフを抱える東京の事務所を畳んでアメリカに渡り、NYを仕事の拠点にしてからは、世界各地のプロジェクトごとに現地で別々の精鋭チームを組んで仕事をしているという。従って、常に彼女に常時張り付いている助手は雇っていない。

大きなプロジェクトだと、それぞれプロデューサーが助手を雇ってくれるから、学生のインターンというのもいままで一度も使ったことがないという。そもそも学生という海のものとも山のものともつかぬ民族は信用していないのだと言う。つまり、もしも採用ということになれば、私は、少なくとも彼女のアメリカでの仕事人生において、はじめての学生助手ということになる。

そんな彼女が私に興味を示した理由は、デザインコンペ審査会での私の仕事ぶりが良かったこともあるだろうし、海老原嘉子さんという共通の知人がいることもあるのだが、決め手は別のところにあった。

このとき彼女は、ほぼフルタイムで「オペラ」のコスチューム・デザインに没頭していたのだ。

オペラやクラッシック音楽、バレエといった古典舞台美術は、行政からの助成金や、企業・個人からの寄付で成り立っていて、予算は極めて少ない。石岡さんが手掛けていたのは、アムステルダムを拠点にするオランダ国立歌劇団の公演で、数年にわたる長丁場の仕事の間、現地に滞在中はオペラハウス所属の職人達と一緒に仕事をしているものの、NYにいる間は手伝いがいなくて苦労していると言う。

そんなにお金にならないプロジェクトを数年にわたってやっている理由は、ワグナー作曲「ニーベルングの指輪」4部作、つまり4本の長編オペラから構成されるこの作品が、滅多に実現しない大事業であり、かつ、舞台監督からの熱いラブコールを受けたからだと言う。後に聞いた話では、この大作は、ヨーロッパ各地の一流のオペラハウスでは採算度外視の大赤字演目として目玉商品なのだそうだ。

その儲からない大作オペラのおかげで、偶然にもわたしの出番が回ってきた。

このとき、すでに4部作のうちの1作目の衣装をつくっているところで、私が手伝うことになれば2作目の「ワルキューレ」からだという。

たったの30分前のことだが、わたしは、かろうじてワルキューレの途中までは、脚本を飛ばし読みしていた。

「まず、そのための資料集めをお願いして、あなたのトライアルということにしてみたい」と、彼女は言い、ワルキューレがどんな話かを私に説明しはじめた。

私は、スペルが全くわからない登場人物の名前を日本語と英語混じりで猛スピードでメモしながら、ときおりアメリカ流に彼女の目をじっと見つめて相づちをうち、神々が結婚やら嫉妬やらに狂いまくるという第2幕のストーリーを続ける彼女の声に耳を傾けた。

そのうち、さっき読んだばかりの話なものだから、わたしは、無意識にストーリーを知っているようなそぶりで相づちを打ち始めていた。

石岡さんは異常に勘が鋭い人だ。工業デザインを勉強しているそのへんの若い学生が、ワグナーのオペラの筋書きを細かく知っているはずはない。

途中で、何かがおかしいと感づいたのか、彼女の表情が曇った。

彼女は突然無言になり、テーブルの隅に伏せて置かれた一冊の本を鋭い目でみつめたと思うと、漫画のような音を出して「はっっ!!」と息を飲んで眼を剥き、猛スピードで私の本に手を伸ばして手元に引き寄せ、表紙を一瞥。ゆっくり顔を上げると、私の方をジッと見た。

ニヤっと笑い、私の人生で彼女の口から2度だけ聞くことになるセリフ。

「・・・ヨシさん。やぁりますね。」

親方は本を両手で持ったまま、私と表紙を交互に眺め、なにかに納得したみたいに、何度も何度も、小さくうなずいていた。

採用。

{写真:この日に持って行った脚本の実物。先月引っ越しのときに出てきました。まさかまだ持っていたとは思わず。当時の書き込みや、貼ったままのポストイットが懐かしい。}

=== つづく ===

連載中の全記事 >>